ふるさと納税をやりたいと思っているけど何が必要かわからない、聞いたことはあるけど制度の内容がよくわからなくてまだ始められていないという方も多いのではないでしょうか?

自衛官ができる数少ない節税でもある「ふるさと納税」。返礼品で生活費の節約にもつながり、やってみて損はありません。私も2017年からふるさと納税をやっています。

ふるさと納税を簡単に説明すると、自分の故郷や応援したい自治体など、好きな自治体を選んで寄付ができる制度のことです。手続きをすれば実質自己負担額2,000円のみで応援したい地域の名産品や宿泊券などをもらえる、とてもうれしい制度です。

この記事では、ふるさと納税を始めるには何から取り組めばいいのか、失敗しないポイントは何かということを解説しています。転勤が多い自衛官は、ワンストップ特例申請後に引越したらどうしたらいいんだろう?という疑問にもお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

▶引越したら書類の手続きは必要?疑問に思った人はここをクリック

やっている人だけが得をする「ふるさと納税」。日本では約5人に1人がふるさと納税を活用している状況です。返礼品を受け取って自衛官生活をより豊かにしませんか?

本ページはプロモーションが含まれています

STEP1 源泉徴収票を準備しよう!

ふるさと納税を始めるためには、自分は一体いくら寄付できるのかということを調べる必要があります。まず、勤務先から発行された昨年分の源泉徴収票を手元に準備しましょう。

源泉徴収票は今年の1月頃手元に届いているはずです。

源泉徴収票がなくてもふるさと納税のおおよその上限額を知ることはできますが、実際に寄付を行う際には正確な上限額を知る必要があります。

もし、紛失してしまった場合や見つからない場合は再発行を担当部署に依頼しましょう。

源泉徴収票を紛失してもペナルティはないかと思いますが、繰り返すと管理意識を疑われかねないので要注意です!

STEP2 ふるさと納税サイトをみてみよう!

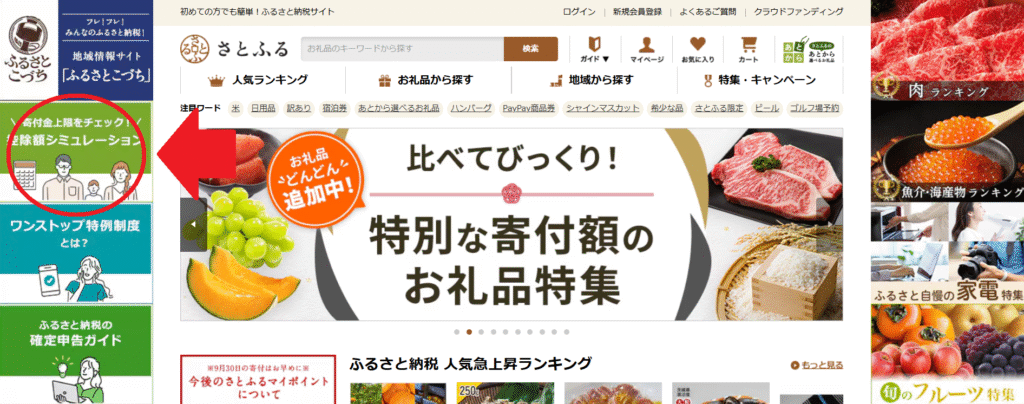

ふるさと納税を行っているサイトは数多くあります。それぞれ特色がありますので、欲しい返礼品があるサイトを選んでもいいですし、返礼品の取り扱いが多いサイトを選んでもOKです!

ここではさとふるのサイトを使って説明していきます。まず、「寄付金上限をチェック!控除額シミュレーション」をクリックします。

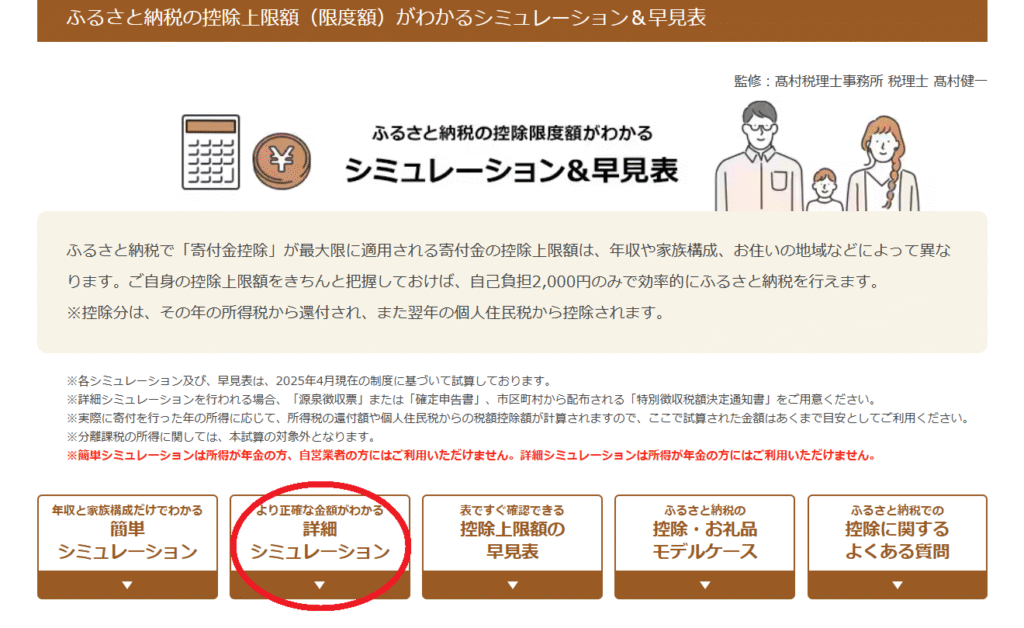

シミュレーション&早見表画面が表示されたら、詳細シミュレーションからふるさと納税上限額を調べましょう。

源泉徴収票が手元にある場合は「より正確な金額がわかる詳細シミュレーション」をクリック!とりあえず今日のところは簡単にすませたい、という方はその他を選択してみてください。

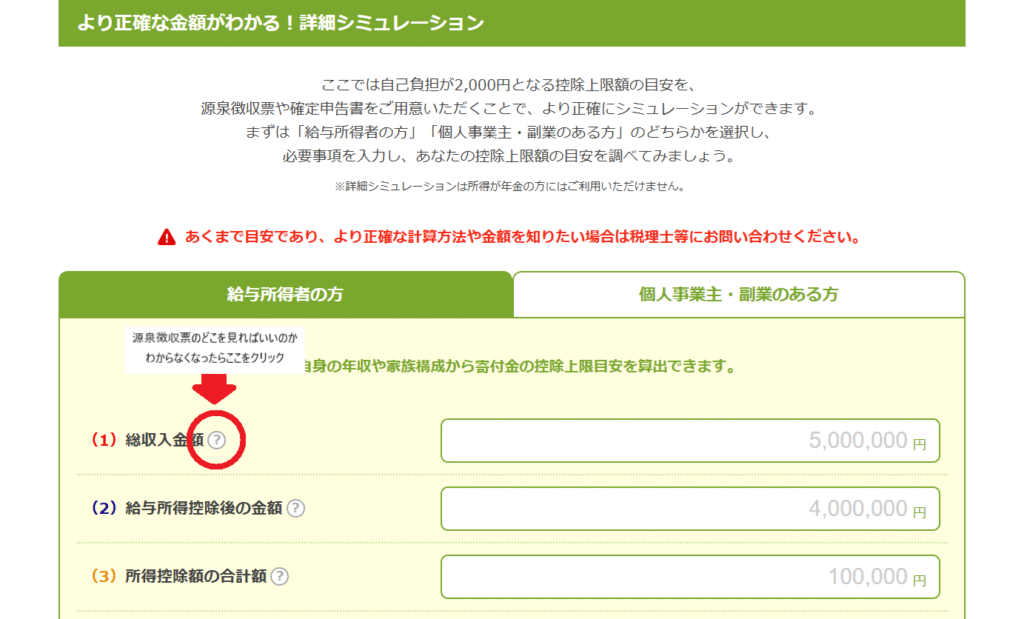

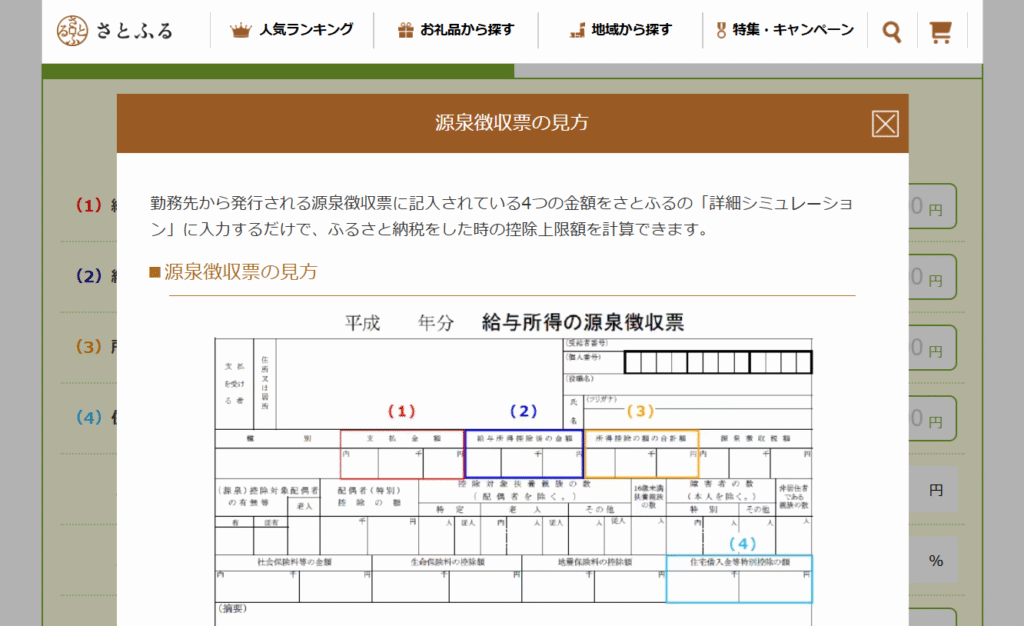

源泉徴収票に基づいて金額を入力していきましょう。源泉徴収票の見方がわからなかったら、各項目の「?」をクリックすると源泉徴収票のどこの数字を入力すればいいのかわかりやすく教えてくれます。

源泉徴収票をみながら数字を正確に入力していきましょう!

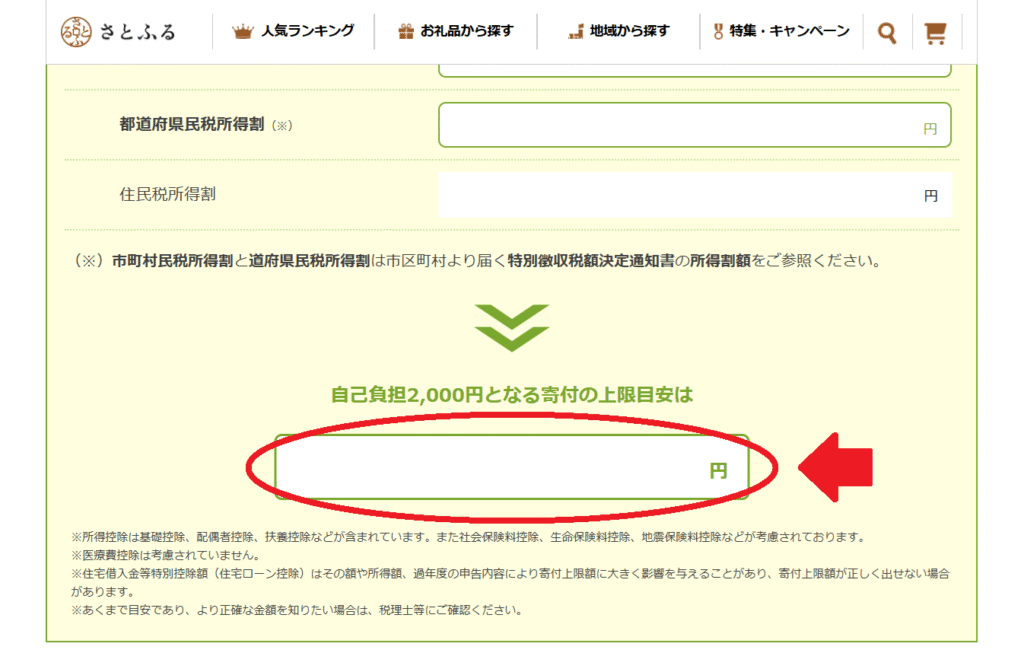

ここで自身の寄付上限額を知ることができます。金額はいくらくらいでしたか?思っていたより寄付金額が多かったという人も多いのではないでしょうか。この金額を目安に返礼品を選んでいきます。

さとふるのサイトは初心者にもわかりやすく解説してあるのでおススメです!

STEP3 寄付する自治体と返礼品を選ぼう!

上限額が分かったら、早速寄付する自治体と返礼品を選んでいきましょう!たくさんの返礼品があるので、きっとどれも欲しくなり目移りしてしまう人も多いはず。

まずは旬の人気特産品ランキングや最新ランキングをみてみましょう。ふるさと納税を地域から探すのもいいですね。以前住んだことのある地域だと応援したくなるもの。私も転勤で住んだことのある地域や基地のある自治体の特産品を返礼品として選んだことがあります。

家族と離れて暮らしている自衛官の方や単身生活をしている方は、返礼品を自宅や実家に直送して家族に楽しんでもらうのもおすすめ。なかなか帰省することが難しい遠い実家でも、返礼品で親孝行ができますね!

STEP4 ふるさと納税を行う際の注意点

寄付する上限額を超えないように返礼品を選んだら、後はカートに入れて決済するだけ!なんて簡単!と言いたいところですが、ここでいくつか注意点があります。

ふるさと納税で失敗しないためにも、つまづきポイントを把握しておきましょう!

上限額を超えないようにしよう!

ふるさと納税の控除には寄付上限額が設けられているため、年収や家族構成に応じた限度額を事前に確認し、その範囲内で計画的に寄付することが大切です。

上限を超えた寄附分は控除対象外となり自己負担が増える場合があります。源泉徴収票を使って算出した寄付上限額はあくまで目安!上限ぎりぎりまで返礼品を選ぶことは避けておいた方が無難です。

あれこれと選んでいくうちに寄付の上限額を超えてしまうことも。

上限額を超えた分は、ただ寄付をしただけになってしまうので注意しましょう。

自治体は5か所までがおススメ!

ワンストップ特例制度は「確定申告をせずに税控除が受けられる仕組み」で、年間の寄付先が5自治体以内(1月〜12月)が条件です。6自治体以上に寄付するとワンストップ特例は全て無効となり、寄付した全ての分について確定申告が必須になります。

同じ自治体への複数回寄付は「1自治体」としてカウントされますが、寄付先自治体が5を超えると条件から外れます。

ワンストップ特例が無効になると、書類管理や申請の手間が大幅に増えるため、管理や控除申請の負担を軽くしたい場合は5自治体以内に抑えるのが安心です。

管理の手間・確定申告不要が魅力のワンストップ特例を使いたい人は、年間の寄付先自治体を5以内に抑えると失敗がありません。同一自治体で複数回寄付した場合でも「1自治体」と数える点もポイントです。

\「さとふる」でふるさと納税!をやってみよう!/

「ワンストップ特例」と確定申告

税控除を受けるためには「ワンストップ特例」か確定申告の手続きを確実に行うことが必要です。手続き漏れがあると控除を受けられません。

申請手続きは「ワンストップ特例」で行うことをお勧めします!そのためには、寄付する自治体を5自治体までにしておかないとワンストップ特例で申請することができません。多くの自治体から色々な返礼品をゲットしたいところですが、ここは5自治体に減らしておく方が賢明です。

確定申告を選択した場合はやや手間がかかることもありますが、近年はオンライン申告(e-Tax)など使いやすいツールが増えています。

確定申告の手間

確定申告書の作成には、「寄付金控除」欄への寄付金額の記入や寄付先自治体名の記入が必要です。初めての人にはやや難しいと感じることもあります。

ただし、国税庁の公式サイトや会計ソフトで申告書を作成でき、スマホやPCからe-Taxで簡単に電子申告も可能です。マイナポータルとの連携で控除証明書の自動取得もでき、効率化が進んでいます。

確定申告の申告期間は、寄付翌年の2月16日(2025年は2月17日)から3月15日(2025年は3月17日)までですが、ふるさと納税の還付申告は5年以内ならいつでも可能です。

【まとめ】ワンストップ特例制度と確定申告の違い

確定申告となった場合は、「慣れていないと書類作成は少し面倒」ですが、オンライン申告ツールの活用で負担は軽減可能です。必要書類と申告期限を守ればスムーズに手続きできます。

ふるさと納税の確定申告は、初めての人には少し手間に感じることがありますが、国税庁の公式サイトや会計ソフトを使えば比較的簡単に申告書を作成できます。

スマホやパソコンからe-Taxで電子申告が可能で、マイナポータルとの連携により控除証明書の自動取得もできるため、作業がスムーズになります。申告期間は寄付した翌年の2月中旬から3月中旬までですが、還付申告は5年以内であればいつでも行えます。

給与所得者で5自治体以内の寄付の場合は「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告は不要で手続きがかなり楽になります!

このため、確定申告が必須になるのは自営業者や寄付先が多い場合などに限られます。

クレジットカードについての注意点

クレジットカードは寄付する本人名義のカードにすることをお忘れなく!

ふるさと納税においては「寄付をする人(納税者)」と「クレジットカードの名義人」は基本的に一致している必要があります。これは控除を受けるために重要な条件です。名義が異なる場合、寄付金受領証明書が有効にならず、税金控除の対象にならない可能性があります。

しかし、名義が異なっても問題ない場合として家族カードを使っている場合。たとえば、納税者が夫でクレジットカード名義が妻でも、引き落とし口座の名義が夫であれば問題なく控除が受けられます。

代理で手続きを行う場合でも、自治体に事前連絡をすれば受理されるケースがあります。これは、家族カードの利用金額は本カード会員(例:夫)の口座から引き落とされるため、決済名義が異なっていても本カード会員本人の寄付として扱われるためです。

注意点として、名義が全く異なる第三者のカードでの支払いは控除対象外です。

また、一部のふるさと納税サイトでは寄付者名義とカード名義の不一致を理由に決済ができない場合もあります。

控除を確実に受けるため、申し込み画面で寄付者名義の確認やカード決済時の注意が必要です。

家族カードを使って支払った場合でも、カード引き落とし口座が寄付者本人の名義であれば、控除は受けられます。控除申請は寄付者名義の受領証明書をもとに行い、確定申告やワンストップ特例制度で処理します。名義がまったく異なる場合は控除不可となるため注意が必要です.

間違った名義で決済した場合

一度決済が完了するとキャンセルや支払い方法の変更はできないケースが多いです。名義が違うことに気づいたら、早めに寄付先の自治体に連絡し、可能な対応を相談することが推奨されます。

ふるさと納税のクレジットカード支払いでは、基本的に寄付者(納税者)とカードの名義人は同一である必要があります。異なる場合、寄付金受領証明書が無効となり税控除が受けられなくなる可能性があります。

ただし、家族カードを使用している場合や、引き落とし口座の名義が納税者と一致している場合は問題ないケースがあります。万が一、異なる名義で決済してしまった場合はキャンセルが難しいことが多いので、早めに寄付先の自治体に相談することが重要です。

寄付の期限は12月31日23時59分

年末ぎりぎりにふるさと納税を行う際の注意点は以下の通りです。

ふるさと納税の年間寄付は原則として12月31日までに行い、クレジットカード決済の場合は決済日が寄付日となります。年末ギリギリの寄付は手続きの遅れに注意が必要です。

引越したら必要な手続き

自衛官に転勤、転居はつきもの。ふるさと納税申し込み後に転居(引越し)した場合、手続きにはいくつか注意点と必要な申請があります。

抜けもれの内容に手続きを行い申請漏れの内容にしておきましょう!

▼返礼品や証明書を受け取る前の場合▼

返礼品や寄附金受領証明書がまだ届いていない場合は、新住所を寄付先自治体へ連絡し、配送先住所を変更してください。旧住所のままだと返礼品や書類が届かない可能性があります。

▼ワンストップ特例申請をしている場合▼

ワンストップ特例申請後、寄付した翌年1月1日までに住所変更があったときは「申告特例申請事項変更届出書」を用意し、各寄附先自治体へ翌年1月10日(必着)までに郵送かネットで申請する必要があります。

郵送で変更届を提出する際には、マイナンバーカード等の本人確認書類(コピー)の添付が必要です。

【最新】ワンストップ特例申請事項変更届出書はネット申請できる!

ふるさと納税のワンストップ特例を利用している方が、引っ越しや氏名変更などの情報を変更したい場合に必要なのが「申告特例申請事項変更届出書(ワンストップ特例申請事項変更届出書)」です。

これまで「書類を印刷して郵送する」のが基本でしたが、最近はネット上で申請できる自治体が増えてきています!

オンライン申請が可能なケース

多くの自治体では「自治体マイページ」や「ふるまど」といったオンラインサービスを導入しています。これらを利用すれば、紙の郵送不要でそのままオンライン上で申請完了できます。

- アカウント登録後に自分の寄付情報を検索

- 氏名や住所の変更を入力

- サイトによっては受付状況の確認や書類データ(PDF)のダウンロード・提出も可能

さらに、マイナンバーカードの有無によって本人確認方法が変わる場合がありますが、「自治体マイページ」では本人確認が不要な自治体もあります。

注意点

- オンライン申請に対応しているかどうかは自治体ごとに異なります。

👉 自分が寄付した自治体の公式サイトで必ず確認しましょう。 - オンライン非対応の自治体では、これまで通り書類を印刷して郵送が必要です。

- サービスの利用方法や必要書類は、それぞれの自治体マイページやポータルサイトの案内に従ってください。

まとめ

多くの自治体では、まだ紙の申請書を郵送する方法が基本です。ただし、「自治体マイページ」や「ふるまど」などのサービス対応自治体なら、ネット上で完結可能することができます。

まずは寄付先自治体の公式サイトで、オンライン申請に対応しているかどうかチェックしてみましょう!

確定申告をする場合

確定申告をする場合は、特別な申請は不要です。確定申告書に新住所を記載して申告すればOKです。

サイトやサービス利用時

ふるさと納税ポータルサイト(例:ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税など)も登録されている住所情報の変更が必要です。マイページ等で忘れず修正しましょう。

転居した場合は放置せず、ワンストップ特例利用なら必ず変更届を提出し、返礼品や証明書が受け取れるように新住所を伝えましょう。

▼ふるさと納税に迷ったらさとふるで決まり!▼

STEP5 寄附金受領証明書の受け取り

ふるさと納税の申し込み後、寄付先自治体から寄附金受領証明書(領収書)が届きます。この書類は税控除に必要なので大切に保管します。

確定申告が必要な場合は、寄附金受領証明書を用いて翌年の確定申告期間(2月中旬~3月中旬)に申告します。

今までワンストップ申請しか利用したことがないため、寄附金受領証明書の出番はありません。しかし、何かあった時に備えて過去5年分は保管しています!

STEP6 ワンストップ特例の申請手順

ワンストップ特例を申請する基本手順は以下の通りです。しかし、最近はオンライン申請できる自治体も増えてきています。その場合は、オンライン申請の方が手続きが簡単にできますのでおススメです!

- 申請希望の選択

→ふるさと納税の寄付申し込み時に「ワンストップ特例申請を希望する」にチェックを入れます。 - 特例申請書の入手

→申し込み時に自治体から郵送されるか、後日自治体から申請書が届きます。または、自治体のホームページやふるさと納税ポータルサイトから申請書をダウンロードできます。 - 申請書の記入

→「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入します。マイナンバーの確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)と本人確認書類(運転免許証のコピーなど)を用意します。 - 書類の郵送

→記入済みの申請書と必要書類のコピーを寄付先自治体に郵送します(FAXやメールは不可)。申請書類は必ず、寄付翌年の1月10日までに自治体に届くように送付してください。 - 申請完了・控除適用

→申請が自治体で受理されると、確定申告不要で翌年の住民税から控除が受けられます。

ワンストップ特例の注意点

5自治体以内の寄付が対象で、5以上の自治体に寄付した場合は確定申告が必要です。申請後に住所変更等がある場合は速やかに自治体へ変更届を出す必要があります。

オンラインでの申請をサポートするサービスも増えており、スマホで簡単に申請できるケースもあります。

STEP7 返礼品を受け取ろう

返礼品を受け取る際に自衛官ならではの注意点があります。それは、転勤と長期任務。申し込みを終え返礼品を受け取るだけという時に転居をしなければならない、突然の出航…返礼品はすぐに送られてくるわけではないので、そのような事態が想定されます。

1. 受け取り場所と配送先を確認

単身赴任や転勤の多い自衛官の場合は特に注意が必要。申し込み時に「返礼品の送付先」を自分で希望する場所に変更できます。次の転居先が決まっている場合は忘れずに指定しておきましょう。

ふるさと納税サイトによっては「住民票住所にしか送れない」自治体もあるので必ず確認しましょう。

今まで申し込んだ中で、住民票住所のみの受付のところはありませんでした。しかしし、転勤の時期がそろそろという人は一応注意しておいた方がいいかもしれません。

2. 配送時期に注意

返礼品は自治体や品物によって届くまで数週間~数か月かかることがあります。年末に寄付した場合、返礼品が届くのは翌年になるケースが多いでしょう。長期任務や転勤がある場合は、配送時期を確認してから申し込むのがおすすめです。

3. 食品は保存方法と消費期限を確認

冷凍品や生鮮食品は、受け取り時に冷蔵庫や冷凍庫の空き容量が必要。消費期限が短い返礼品(肉・魚・フルーツなど)は不在時に届くと受け取りに困ることもかんがえられます。必ず、受け取れる自信がある場合にのみ申し込んだ方が無難です。

4. 家族と分ける場合の注意

返礼品を「実家に直送」できる自治体もあります。家族で分けたい場合は、複数の寄付先から小分けに返礼品を選ぶ方が便利です。

5. 高額品・旅行券の注意点

旅行クーポン・宿泊券などは有効期限があるため、使えずに期限切れになる人も多いです。特に長期任務や急な転勤が多い自衛官は、有効期限を確認してから選びましょう。

まとめ

- 受け取り先住所(転勤・単身赴任に注意)

- 配送時期(長期不在に注意)

- 保存方法と消費期限

- 有効期限つき返礼品(旅行券など)

自衛官ならではの注意点に気を付けつつ、返礼品をしっかり受け取って活用しましょう!

【まとめ】ふるさと納税で返礼品を受け取るまでの流れ

ふるさと納税の流れを簡単に説明します。

- 寄付したい自治体を選ぶ

→全国の自治体の中から、応援したい自治体や返礼品を基に寄付先を選びます。 - 寄付を申し込む

→寄付したい自治体のふるさと納税サイトやポータルサイトから寄付金額や返礼品、使い道を選んで申し込みます。 - 寄付金を支払う

→クレジットカードや銀行振込などで寄付金を支払い、決済を完了させます。年内に決済が完了しないと控除対象にならないので注意が必要です。 - 寄附金受領証明書の受け取り

→自治体から寄付金の受領証明書が送られてくるので、控除申請に利用します。 - 税金控除の手続きをする

→「ワンストップ特例制度」を利用する場合は寄付翌年の1月10日までに申請書を自治体に提出します。確定申告が必要な場合は、翌年3月15日までに税務署へ申告します。

この5つのステップでふるさと納税の寄付から税金控除までが完了します。控除上限額の確認や申請期限の厳守がポイントです!

自衛官ならではの注意点を確認しつつ、失敗しないようにふるさと納税を活用すれば、節税+返礼品を受け取ることができます。今年こそふるさと納税デビューしてみませんか?

\「さとふる」でふるさと納税!をやってみよう!/